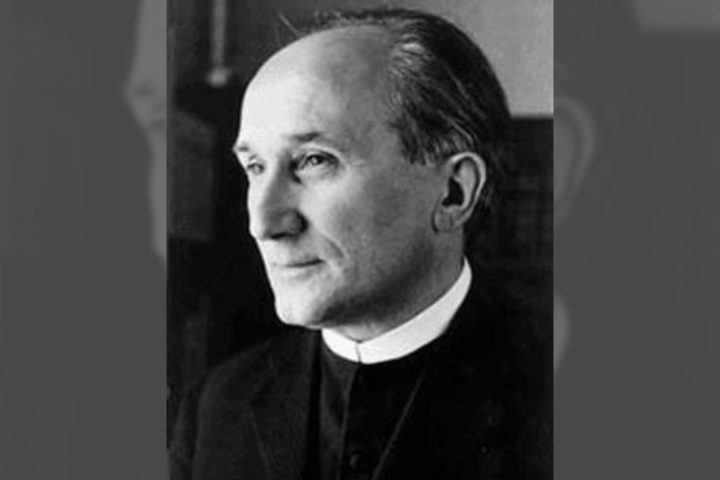

Continuando con la serie de pensadores cristianos contemporáneos, en esta columna me referiré a Romano Guardini. Por Bárbara Díaz.

Guardini nació en Verona en 1885, pero desde su infancia vivió en Alemania. Fue ordenado sacerdote en 1910 y desarrolló una gran actividad pastoral con la juventud, que se plasmaría en sus Cartas sobre la formación de sí mismo (1930), conjunto de consejos a los jóvenes que siguen teniendo actualidad. En la Universidad de Berlín estuvo a cargo de un seminario sobre la visión católica del mundo, que perduró hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Luego de esta pasó a enseñar en Munich. Murió en 1968.

De su amplia producción bibliográfica, se destacan: El espíritu de la liturgia (1918), que habrá de tener influencia en la reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II; El contraste. Ensayo de una filosofía de lo viviente concreto (1925); El Señor (1937), que es un conjunto de meditaciones sobre Jesucristo; El fin de los tiempos modernos (1950).

La tarea que Guardini se propuso tanto desde el púlpito como desde la cátedra universitaria, fue la búsqueda y descubrimiento de la verdad, y para ello trabajó desde la razón y la fe. Su cátedra de cosmovisión cristiana le permitió desarrollar su pensamiento sobre el mundo de su tiempo con la luz de la fe. Utilizó el método fenomenológico, que le permitía una apertura sin prejuicios a la realidad concreta, y comenzar desde allí la reflexión.

Cree que la crisis de la modernidad que se percibe en su época, llena de crisis políticas, y de pesimismo antropológico, tiene su origen en el deseo de poder. «El hombre intenta controlar tanto los elementos de la naturaleza como los de la existencia humana» y el peligro aumenta cuando es el Estado quien ejecuta la «operación dominadora» (El ocaso de la Edad Moderna) . Ante este panorama, quiere despertar, en sus oyentes y lectores, el sentido de responsabilidad: «el hombre mismo es responsable del curso de la historia y de lo que acontece con la existencia del mundo y del hombre» (El poder). En definitiva, ha de tener una actitud de justicia frente a las cosas y a las personas.

Su método de acercamiento a la verdad, basado en la profundización en el misterio, lo lleva a adentrarse en el significado de la encarnación del Verbo, que desarrolla admirablemente en su obra El Señor. «El Hijo de Dios se ha hecho hombre. No solo ha descendido a un hombre para habitar en él, sino que […] se ha “hecho” realmente hombre». La irrupción de Dios en la historia humana lo maravilla, y comprende así que Dios ha querido entrar en la historia, tener un destino humano.

Asimismo, se acerca al misterio de la Iglesia, realidad humana y divina, inmanente y trascendente, plena de diversidad y polifonía. «La Iglesia despierta en las almas» es su grito, que resonaría más tarde en el Concilio Vaticano II. La Iglesia es unidad y diversidad, y precisamente en esta diversidad radica su riqueza: «La visión del mundo propia de Agustín es profundamente distinta de la de san Ignacio de Loyola. Tomás de Aquino ve las cosas de diferente manera que el cardenal Newman. Todos ellos son indudablemente católicos, pero también es indudable que son diferentes».

En un momento de creciente polarización, en el que parece que ante cualquier cuestión lo esencial es buscar oposiciones irreductibles, la enseñanza de Guardini puede abrir nuestro espíritu a una mayor comprensión del mundo y de las personas.