Una nueva mirada ante la postura religiosa de José Enrique Rodó. Por Romeo Pérez Antón.

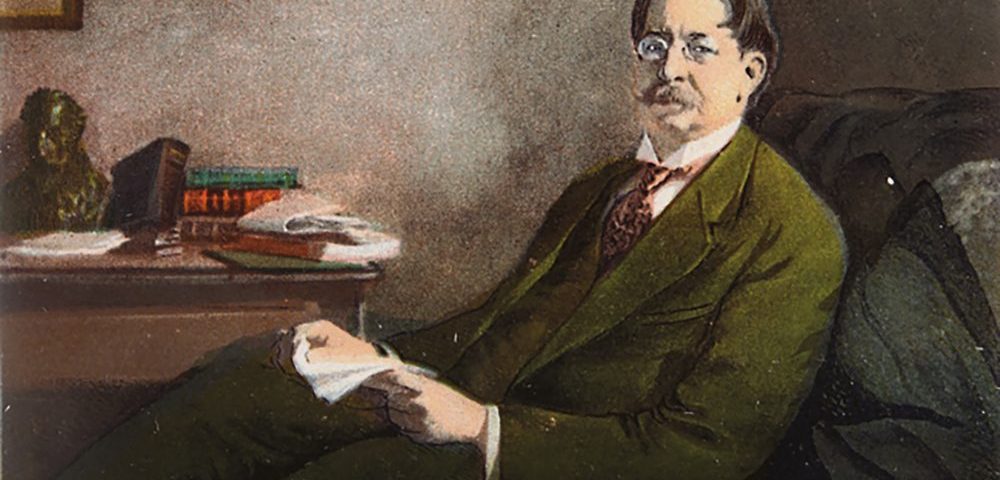

El legado de José Enrique Rodó, vale decir, su vida y su obra, no deja de captar atención y profundización. Está mucho más vigente de lo que suele pensarse, es objeto de múltiples investigaciones, cursos, seminarios, congresos. A lo que se agregan las numerosas ediciones y traducciones de sus obras. Esa vigencia y toda la actividad que genera no son sostenidas meramente por uruguayos, ni siquiera meramente por hispanohablantes; se muestran vigorosas en toda Europa, en Estados Unidos, en China, Corea y Japón. En cuanto a áreas de conocimiento y especializaciones académicas, Rodó ofrece claves de lectura y sesgos de análisis más afinado a literatos, filósofos, historiadores de las ideas, historiadores políticos, estudiosos de las culturas.

Progresan actualmente varios “revisionismos”, entre ellos, se renuevan los análisis de la religiosidad de Rodó y se reabren en torno a ella cuestiones que algunos consideraron definitivamente esclarecidas o dilucidadas.

¿Fue Rodó un agnóstico, desde que abandonó el catolicismo en que fue educado por su madre y se declaró de allí en más un librepensador? La respuesta afirmativa es cada vez menos segura, al menos si definimos el agnosticismo como la actitud de quien abraza la convicción de que no puede el ser humano conocer con certidumbre a Dios y por tanto no lo niega (eso hace el ateo) pero tampoco lo afirma ni lo busca. Ni centra en Él la comprensión del mundo, la sociedad, la acción.

Leyendo a Rodó, en sus publicaciones y su correspondencia, así como interpretando sus comportamientos más significativos, el agnóstico se diluye y toma su lugar en aquél el hombre de persistente “inquietud religiosa” (al decir de Emir Rodríguez Monegal) o de “religiosidad subyacente” según Gustavo San Román (que no obstante suma a renglón seguido referencias y transcripciones más acordes a una religiosidad manifiesta que a una subyacente).

A medida que se investiga, la religiosidad de Rodó gana consistencia, pero resiste la simplificación. Existe, sin dudas, pero en términos de movilidad y transformación. No resulta fácil asignarle un contorno, un perfil, un núcleo estabilizado y generador de vivencias. Ante tales características, nos parece que Rodó se conoce si se le aborda como un hombre en búsqueda de Dios, y algo más, no en búsqueda mediante tanteos o giros al azar sino como caminante hacia Dios. Sus escritos y sus conductas proyectan una dirección. Avanzaba hacia el Dios revelado, bíblico por la senda de Jesús de Nazaret, aquel que dijo “soy el camino, la verdad y la vida”. Esta triple autoatribución interpelaba en lo más íntimo al autor de Los Seis Peregrinos, del último fragmentos de Motivos de Proteo (“mi nueva verdad”), al que ponía la vida entre los datos primordiales de la conciencia (“reformarse es vivir”).

Jesús, vida y discurso, atrajo siempre magnéticamente a Rodó, vida y texto. Este amó a aquel, intensamente, de niño y hasta su primera juventud (lo ha documentado San Román). Parece innegable que nunca dejó de amarlo. No existe en todo cuanto Rodó dijo o escribió un solo rechazo emocional de Jesús o de alguno de sus actos o prédicas. ¿Dejó quizás de creer en su divinidad, en su trascendencia y encarnación, en la validez de aquella triple autoatribución que ninguna boca humana ha pronunciado, sino la suya? Esta pregunta requiere una respuesta matizada, como veremos. En apreciable medida, dejó de creer en la divinidad de Jesús. Pero…

Vayamos a un pasaje que, aunque no tiene análogos en su obra y su correspondencia, ha sido interpretado por algunos como prueba concluyente de que Rodó redujo a Jesús a una figura meramente humana, si bien destacadísima. El pasaje se encuentra entre los primeros párrafos de la primera carta que Rodó envió a “La Razón” y que con las posteriores expresa y fundamenta su rechazo de la expulsión de los crucifijos de las salas de los hospitales públicos uruguayos. Cartas que, con una más no perteneciente a aquella serie, compondrían Liberalismo y Jacobinismo.

Escribió Rodó:

“Ocioso me parece advertir ―porque no es usted quien lo ignora― que, rectamente entendida la idea de liberalismo, mi concepción de su alcance, en materia religiosa, como en cualquiera otra categoría de la actividad humana, abarca toda la extensión que pueda medirse por el más decidido amor a la libertad. E igualmente ocioso sería prevenir que, por lo que respecta a la personalidad y la doctrina de Cristo ―sobre las que he de hablar para poner esta cuestión en el terreno en que deseo― mi posición es, ahora como antes, en absoluto independiente, no estando unido a ellas por más vínculos que los de la admiración puramente humana, aunque altísima y la adhesión racional a los fundamentos de una doctrina que tengo por la más verdadera y excelsa concepción del espíritu del hombre”.

Es lo que hemos destacado en negrita (el énfasis es nuestro, no de Rodó) aquello que se ha entendido como expresión categórica de negación de cualquier trascendencia a Jesús, en su persona (personalidad escribe aquél) y en su enseñanza o doctrina. Creemos que leer de tal modo estas líneas resulta superficial, apresurado, poco riguroso. Descansa exageradamente en un par de locuciones adverbiales, a saber: “por lo que respecta a la personalidad y la doctrina de Cristo (…) mi posición es en absoluto independiente” y “no estando unido a ellas por más vínculos que los de la admiración puramente humana”. Afinemos nuestra mirada.

Obsérvese que la cláusula unitaria en que figuran ambas locuciones, consecutivamente, ofrece un oxímoron, vale decir, expresa dos afirmaciones incompatibles (pues una absoluta independencia no se concilia con los vínculos de la admiración, aunque esta sea puramente humana). ¿Es cualquiera absolutamente independiente de aquello que admira? ¿No consiste la admiración en un vínculo o, como Rodó escribe, una pluralidad de vínculos?

Cuando un maestro del lenguaje como Rodó introduce un oxímoron es porque quiere situar al lector en una tensión entre dos nociones incompatibles para señalar que esa tensión abre un significado nuevo, un espacio no perceptible a primera vista. En este caso, cabe sostener que la independencia y lo humano de su admiración por Jesús aluden a una creencia no sometida a la presión de un medio social, no derivada de una actitud dogmática. Lo que estaría rechazando es un fideísmo ajeno a la razón, los “creo hasta lo absurdo” que en otros sitios ha censurado en tradiciones religiosas no católicas.

Pero obsérvese también que después de establecer su admiración “puramente humana” de la persona y la doctrina de Jesús enhebra una adjetivación superlativa (admiración altísima) y una afirmación de singular categoricidad: Rodó adhiere (no solo admira) racionalmente (no otra cosa pide Jesús y la Iglesia) a los “fundamentos de una doctrina que tengo por la más verdadera y excelsa concepción del espíritu del hombre”. Rodó establece que hay una doctrina que es la más verdadera y excelsa concepción del espíritu del hombre. Lo hace sin reservas ni acotaciones, sin ninguna relativización histórica (ni siquiera la que implicaría alguna expresión como “por lo que conocemos hasta ahora”). Es cierto que esa verdad excelsa es atribuida al “espíritu del hombre” (no a la cultura de la especie, ni a la evolución de la humanidad u otras referencias al uso de los naturalismos). ¿Negación de la divinidad de Jesús? Quizás, pero surge entonces un problema. En la doctrina más verdadera, la de Jesús, se contienen múltiples afirmaciones de esa divinidad, en los propios Evangelios, en las cartas y predicaciones de los apóstoles, en el Credo constante de la Iglesia. Jesús dice “yo soy la verdad”, por tanto, quien adhiere (racionalmente) a su doctrina no puede negarle la trascendencia, porque, siendo Él verídico, ha dicho repetidamente que es la Vida, el camino de salvación, el Hijo trinitario, el Cordero de Dios.

José Enrique Rodó no volvió formalmente a la Iglesia pero caminó hacia ella y, en los escritos de los últimos meses de su vida, hay constancias de que se encontraba a sus puertas (fragmento final de los Últimos Motivos de Proteo, Diálogo de Bronce y Mármol incluido en El Camino de Paros, entre otros).